Клинтух

Клинтух - Columba oenas L.

Отряд: Голубеобразные - Columbiformes

Семействo: Голубиные - Columbidae

Статус: Категория Б - уязвимый вид, численность которого быстро сокращается и который в ближайшем будущем, если не устранить неблагоприятные воздействия, может перейти в категорию А. Занесен в список редких видов животных Кировской области, в список редких гнездящихся птиц Европейского центра России как вид, сокращающий численность [1].

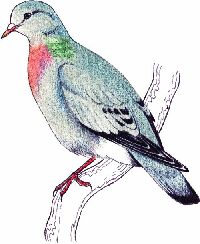

Краткое описание внешнего вида: Похож на сизого голубя. Общая окраска серо-сизая с пепельным оттенком, верх темно-серого цвета, на задней стороне и боках шеи с зеленым или пурпурнокрасным металлическим блеском. Задняя часть спины и надхвостье серые, по краю хвоста идет широкая размытая темная полоса. На крыле две размытые темные поперечные полосы. Маховые черно-бурые. Подкрылья пепельно-сизые, нижняя сторона тела серая, с розоватым налетом на зобе. Отличается от сизого голубя несколько меньшими размерами, отсутствием белого надхвостья; от вяхиря - значительно меньшими размерами и отсутствием белых пятен на крыле и боках шеи. [2-4]

Распространение: Гнездится в Северо-Западной Африке, Европе на север до Балтийского моря, на юге Западной Сибири, в Малой Азии, на Кавказе и в Закавказье, Ираке, Иране и в Северном Казахстане. Изолированный участок ареала - на юге Казахстана, в Средней Азии и в Западном Китае [4, 5]. В России северная граница гнездового ареала проходит от Ладожского и Онежского озер через верховья Печоры и Камы, среднее течение Иртыша к верховьям Оби. На юг распространен до южных границ страны, но отсутствует в среднем течении Дона, низовьях Волги (ниже Саратова) и Урала (ниже Уральска) [2-5]. В Нижегородской области в начале ХХ века гнездился колониями в дубово-осокоревых лесах волжской поймы, по смешанным лесам в Макарьевском уезде, а также по р. Сереже и р. Алатырю [6]. Восемь экземпляров коллекций зоомузеев ННГУ, МГУ, Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника добыты в 1911-1944 гг. в гнездовой период на территории современных Тонкинского, Борского, Краснооктябрьского, Выксунского, Починковского р-нов, а также городских лесов Н. Новгорода. Фаунистические сводки середины ХХ века не содержат новой информации о распространении вида [7, 8]. В 1980-90-х гг. гнезда найдены в пойме р. Волги в Воротынском р-не, в пойме р. Суры в Пильнинском р-не, в сосновых борах Выксунского р-на, сохранился на гнездовании в окрестностях Пустынских озер в Арзамасском р-не [9], встречи в гнездовой период регистрировались в Семеновском [10], Тонкинском, Лысковском, Вачском, Дальнеконстантиновском, Вознесенском, Первомайском и Лукояновском р-нах [9]. На пролете встречен в Воротынском, Пильнинском и Вознесенском р-нах [9].

Численность и тенденции ее изменения: В начале ХХ века был немногочисленным гнездящимся видом, были известны колонии, состоящие из нескольких пар [6]. В середине ХХ века отмечался градиент численности вида в области: клинтух был чрезвычайно редок в Заволжье, гнездился колониями в пойме Волги и лесах Предволжья, в Мордовском заповеднике, примыкающем к южной границе области; на 100 пар клинтухов приходилось не более пары вяхирей (хотя вяхирь считался обычным гнездящимся видом) [7]. В 1930 г. плотность населения клинтуха на участке пихтово-елового леса на юге Ветлужского р-на составляла 0,15 пар/га. Был обычен на пролете [8]. К концу ХХ века произошло значительное снижение численности клинтуха. Колониальные поселения, по-видимому, не сохранились. В настоящее время это редкий гнездящийся и малочисленный на пролете вид [9]. Количественных оценок численности вида в области нет.

Места обитания: Старовозрастные смешанные и широколиственные леса на водоразделах и в поймах, большие старые парки [3, 4, 11].

Особенности биологии: Перелетный вид. Прилетает в Нижегородскую область в конце марта - начале апреля, отлетает в сентябре - октябре [7, 8]. Гнездится в дуплах. Факультативно колониальный вид: в тех случаях, когда дупел много, образует своеобразные колонии, из которых птицы летают вместе на кормежку и водопой. Кладка из двух белых блестящих яиц, в среднем их размеры 35-36 х 28-29 мм. Насиживают оба родителя. Продолжительность насиживания 16 дней. В возрасте 35-36 дней молодые становятся вполне самостоятельными, и семьи распадаются. Размножается 2 раза за лето [4]. Питается семенами, желудями, ягодами, из животных кормов - водными и наземными моллюсками, куколками бабочек [7, 12]. После окончания периода размножения клинтухи объединяются в осенние стаи, летают на хлебные поля, но корм собирают с земли и существенного ущерба сельскому хозяйству не приносят. Кроме того, они поедают семена сорняков [11].

Основные лимитирующие факторы: Вырубка старовозрастных лесов. Лесохозяйственные мероприятия, приводящие к уничтожению дуплистых деревьев. Применение на полях минеральных удобрений и пестицидов, приведшее в середине ХХ века к резкому сокращению численности клинтуха из-за отравления [4].

Принятые меры охраны: Местообитания вида охраняются на территории 4 ПП - "Болото Бакалдинское", "Урочище Скит и прилегающий лесной массив", "Дубрава Печинского лесничества" и "Пойменный лес с колонией серых цапель у с. Курмыш".

Необходимые меры охраны: Организация Пустынского комплексного заказника (или национального парка "Сережа") в Арзамасском и Сосновском р-нах, Ижменского комплексного заказника в Воскресенском, Краснобаковском, Тонкинском р-нах. Выявление и взятие под охрану местообитаний вида со статусом территорий, представляющих особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, внесенных в Красную книгу Нижегородской области. Запрет всех видов рубок леса (в том числе санитарных) в местах гнездования. Радиус охранной зоны вокруг гнезда - не менее 50 м. Проведение биотехнических мероприятий (установка дуплянок), в первую очередь в поймах крупных и средних рек.

Источники информации: 1. Список..., 1998. 2. Флинт и др., 1968. 3. Беме и др., 1996. 4. Птицы России..., 1993. 5. Степанян, 1990. 6. Серебровский, 1918. 7. Пузанов и др., 1955. 8. Воронцов, 1967. 9. Данные составителей. 10. М. Н. Леонтьева (личное сообщение). 11. Горшков, 1977. 12. Лихачев, 1954.

Составители Е. Н. Васильева, С. В. Бакка, Н. Ю. Киселева.

К первой странице сайта Виртуальной Пустыни